SOIFUL対談企画

第1回:小池洋平×栗田唯「日米をつなぐストーリーボードの架け橋」(前編)

10年来の友人である小池洋平氏(ULTO代表)と栗田唯(SOIFUL代表)が、日米のストーリーボード文化の違いとULTOの設立背景について語ります。BlizzardやDisneyで培った経験から見える、ストーリーボードの真の価値とは?

/ Interview

10年来の友人である小池洋平氏(ULTO代表)と栗田唯(SOIFUL代表)が、アメリカと日本のアニメーション制作の違い、ストーリーボードの重要性について語り合いました。BlizzardやDisneyで培った経験から見える、ストーリーボードの真の価値とは?

対談者プロフィール

はじめに:10年来の友人が語るストーリーボードの世界

栗田唯(以下、ユイ)SOIFUL対談企画の記念すべき第1回目の今日は、僕の大親友でアメリカのアニメーション業界で活躍されているヨーヘイくんをお迎えして、ストーリーボードについて、そしてアメリカと日本のアニメーション制作の違いについてお話できたらと思います!ヨーヘイくんとは2010年、2011年頃にアカデミー・オブ・アート(Academy of Art University)で出会って、もう10年以上の付き合いになりますね。

小池洋平(以下、ヨーヘイ)そうですね、当時は本当にただの友人として、よくユイちゃんのアパートに遊びに行ったりして。グレンラガンを一緒に観たり、B'zのライブビデオを観たり……懐かしいですね。

ユイまず聞きたいのが、Blizzard(Blizzard Entertainment、以下Blizzard)でのストーリーボードとの出会いです。僕にとってストーリーボードをがっつりやってる会社を初めて見たのがBlizzardだったんですけど。

アメリカで学んだ"物語の設計図"

Blizzardという巨大な映像制作スタジオ

ヨーヘイBlizzardって、ゲーム会社だからみんな「ゲーム作ってた」って思われがちなんだけど、実際のところ当時6,000人ぐらい社員がいて、もう村みたいにでかい敷地なんですよ。3階建てぐらいのビルディングが何個もあって、その周辺は全部Blizzardのビルディングで。各ビルディングにゲームチームがあって、巨大な会社だったんですけど。

そのうちの一つのビルがシネマティック、つまり映画や短編作品の映像作品を作るためだけのビルがあるっていう。そこが僕が毎日通っているところだったんですけど。

映画会社と全く変わりない、遜色ないというか、もはや映画会社と同じかそれ以上に力を入れて作ってるようなところでしたよね。だからストーリーボードチームというのはしっかりあって、しかもすごい優秀な人たちがちゃんと揃ってて。Mioだったり、Mike Koizumiとか、みんな上手いなすごいなーってなってて。

しかも結構オフィスの中うろうろしても全然気まずい感じじゃなかったというか、まあ僕のタイプかもしれないですけど、僕はいろいろ歩き回っていろんな人と挨拶して喋ってってタイプだったんですよ。ストーリーボードのオフィスにもよーく行ってて。

ユイそれがすごいよね……

ヨーヘイいつかここでユイちゃんみたいな自分の友人とかが働いても面白いのかななんて想像もしたりはしてたんだけど。

実際、そこに後でインターンとして最初に来て合流することになったわけですけど、そこで初めてストーリーボードの凄みというか、その価値っていうものを知った感じでしたね。「これなきゃどうすんの」ぐらいまで思いましたよ、作業してて。

どうやってみんなで映像のイメージを共有するかっていうのは、じゃあCGで起こすかって言ってもそうすると一気にレイアウトまでいっちゃうので。そうするともう後戻りできないというか、もう本当に大変な作業になっちゃうので。やっぱり(ストーリーボードで)描いて捨てて組み立ててっていうプロセスってすごく大事だなと。

僕がこれから先のキャリアもストーリーボードというのは絶対に重要視していくものになってくだろうなと思ってますね。

Disneyで見た「スピード重視」の真髄

ユイBlizzardの後、Disney(Walt Disney Animation Studios、以下Disney)に行かれましたよね。Disneyでもストーリーボードの文化は根付いてましたか?

ヨーヘイもちろん、あそこから(ストーリーボードの手法が)スタートしたぐらいの聖地じゃないですか。ただ、Disneyは本当に特にスピード重視っていうか、クオリティももちろんいいんだけど、絵の綺麗さとかは本当にもう、結構無視してるぐらいの勢いで描いてるなって思った。本当に「ストーリーが伝わらなきゃ意味ないっしょ」っていうことに全振りしてるっていうか。

どこに力を入れてバットを振ればいいかをよくわかってる、無駄なところに力を使わないっていうところをすごく感じましたね。

Blizzardの方がむしろ、Mioとかもそうだけど、イラストとしてかっこいい絵を描いちゃうから、ストーリーボードとして見て「すげーかっこいいな」「捨てるのもったいないな」みたいな絵とか描くじゃない。

ユイ時間に余裕があったのかもしれないね、Blizzardの方が。

ヨーヘイプロジェクトに時間があるって本当大事なことだとめちゃくちゃ思うよ!良いものをつくる上で時間はやっぱりかかるものだし、作品を作る上で本当に重要。

都内某所イベントにて。二人してオーバーウォッチのジャケットを着て行く。

アメリカの制作現場でのストーリーボードの重要性

ユイBlizzardやDisneyといったアメリカの制作現場で、ストーリーボードっていうのは絶対必要な存在と言える?

ヨーヘイ「とりあえずやってみようよ」っていうのは心意気も含めて大事だけど、でもじゃあとりあえずやるにしても、遠くまで踏み出しちゃうと戻ってこれなくなっちゃうから。まずはとりあえずでもいいから、絵が下手でもいいから、ぐちゃぐちゃでもいいから、とりあえず物語が機能してるのかどうかを紙芝居形式で作ろうよっていうのがストーリーボード。

紙芝居だよね、だから。一番コスパの安い映像ってなんだろうって言ったら紙芝居じゃないですか、どう考えたって。

時間とコストを使いすぎずに、まずは先見の明を持つというか、この先に何があるのかを見なきゃいけない。そうなった時に、やっぱりストーリーボード以外に何があるんだろうって思います。そこから先にステップインしていくっていうのは僕の中ではやっぱりギャンブルでしかないので、リスクがでかいかなって思いますよ。

絵コンテとストーリーボード:作り方の哲学の違い

ユイ日本の絵コンテとストーリーボードの決定的な違いって、どう言えますかね?

ヨーヘイ絵コンテって日本の映像制作の中でアニメやゲームのシネマティックの制作現場などいろいろなケースで取り入れられていると思うけど、僕の中でストーリーボードのもっとざっくりしたバージョンっていう感じなんですよ。ビートボードにかなり近いんじゃないかな。だから少しその余白がある分、その先の工程にクリエイティブディシジョンがもうちょっとできるというか、自由度が高いという面もありますよね。

ただ、その自由度が高い分だけ、見ている人次第でどういうものをイメージしてるかにバラつきが出ちゃう可能性もある。

よく言われるのが、宮崎駿さんみたいに日本の監督で自分のビジョンがはっきりあって「この自分のビジョンを映像にしてくれ」っていう完全にトップダウンでやるなら、絵コンテでも全然いいと思うんだけど。ブレたときに指令塔がちゃんといればね。

一概にストーリーボードの方が絵コンテよりもベターとは言えないけど、自分としては、不確定要素をできるだけ先に減らしたいっていうのもあるので、ストーリーボードの方がやりやすい。コスト的にもレンダーとかCGを走らせないで、ある程度のところまで先が見えるので、理にかなっているなと思う。

ユイそれ聞いて感じるのが、やり方の違いがあるだけというか、いわば監督のトップダウンの作り方だと絵コンテがやりやすいというのは理にかなっていて。ストーリーボードの作り方は、ストーリーアーティストから「こんなアイディアどうでしょう?」って集まったアイディアを監督が選んでいくイメージに近い。

ヨーヘイそこが一番の違いだなって僕も最近気づきましたね。ストーリーアーティストがアイディアを持ってくるっていうのは結構あるよね。ストーリーのアイディアがより良くなるかとか、脚本の段階から更に面白くできる余地があって、ストーリーアーティストを通すことによってもっと面白くなるみたいな期待値もあると思うので。

ただ単に絵に起こすだけじゃなくて、そこにどうやったら面白くなるかみたいなっていうところもストーリーアーティストにかなりかかってくるよね。

ユイ確かにその違いな気がしてて、監督の作家性を強く出す個人戦とストーリーアーティストが協力してアイディアを出し合うチーム戦のような感じはするよね。

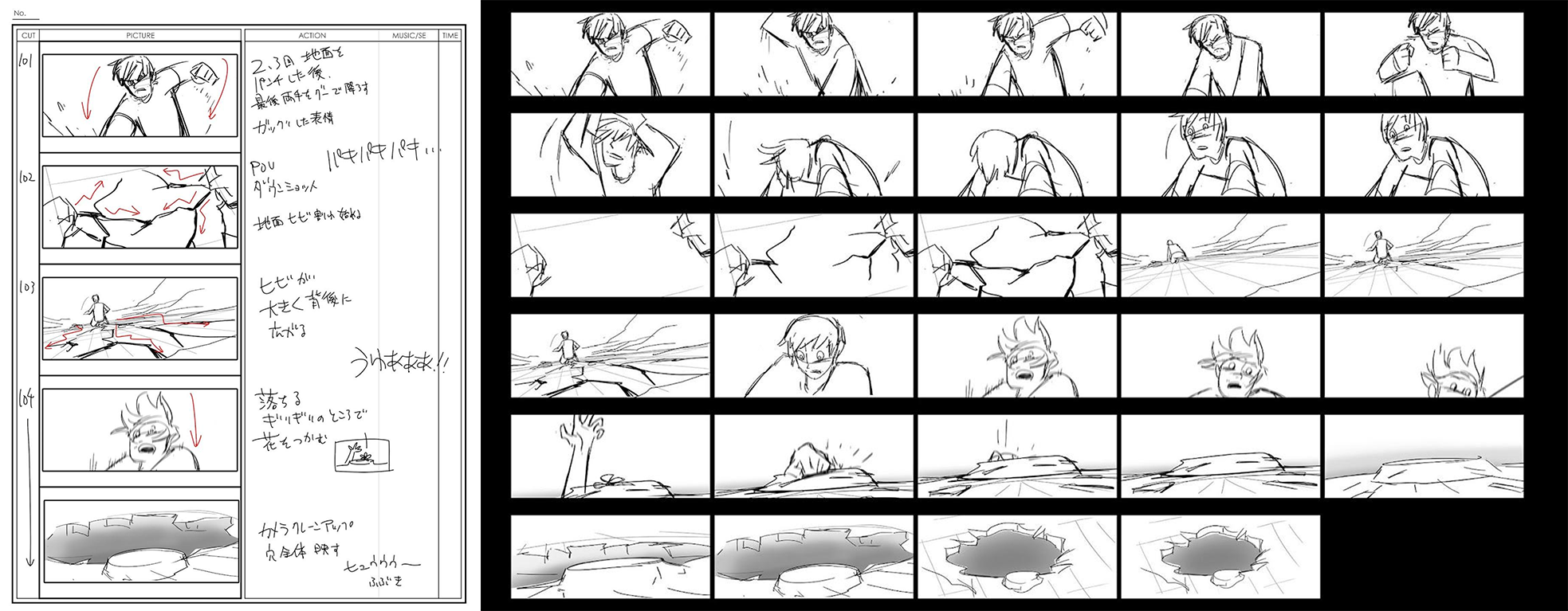

演出の内容をト書きで説明する絵コンテに対してストーリーボードはすべて絵にする。

日本に会社「ULTO」を設立した理由

オーバーウォッチが教えてくれた化学反応

ユイヨーヘイくんは日本に会社を設立したということですけど、その理由を聞かせてもらっていいですか?

ヨーヘイ実はまだあんまり表向きには言ってないんですけど。新しい会社、社名はULTOっていう会社で、U-L-T-Oっていうスペルで書くんですけど。

ユイなんでその名前にしたんですか?

ヨーヘイ名前の由来は、ぶっちゃけオーバーウォッチですね。リリース直前からシネマティックに関わってて、社内でみんなで遊んでたら「なんて面白いゲームなんだ」と。自分の中でも絶対人生の歴史に残る神ゲーだったんですよ。

社内トーナメントもやって、アニメーションチーム対モデラーチームとか。僕、アニメーションチームのチームリーダーやってたんですよ。

ユイ覚えてる!ヨーヘイくん本当すごくて、仕事も真面目だけど遊びにも本当真面目で。言わばただの会社のレクリエーションなのに、リーダーシップがすごくてみんなを集めてチームをつくってたよね。

ヨーヘイ初回とかはね、ファイナルの決勝戦をeスポーツアリーナ、小さいところ借りて、ちゃんとステージがあってやってたりして、すごかったよ。会社の人たちがみんなビールとか飲みながら観戦してるっていう。

チームメンバーで、ジョセフっていう今はDisneyのアニメーターと、トレバーっていうすごい尖った奴がいて、その二人がDPSの攻めの二人だったんだけど、もう絶対普段だったら会話するような仲じゃない。別に嫌いとかでもないんだけど単純に、性格的にまず絶対この二人友達にならないタイプみたいな。

だから全然二人とも自分勝手でどんどん死に行っちゃうし、でも強い、強いんだけどチームワークができなさすぎて二人とも。そんな二人に対して「行くな」って言っても行っちゃうから。

だからこう、そこをどうコミュニケーションとるかみたいな。だから僕はチームリーダーでタンクだったんだけど。それでヒーラーの二人はすごく聞き分けのいい人たちで。だから、ヒーラーの人たちには、できるだけ追いかけてもらって、そのヒーラーを守るのが自分の仕事みたいな感じで動いていて。

DPSの二人には、「ちょっと今戻ってきて」とか言って、仲介役やってたんですよね、リーダーとして。どっちかっていうとプロデューサーっぽいことやってた。

その、あんまり普段だったら一緒にハングアウトとかするような仲じゃない二人だけども、そんな水と油みたいな存在が、時々うまく機能する時があって、ものすごい鳥肌もんなんですよ。なんかこう、悟空とベジータが共闘するみたいな。

ユイ「あの二人が!?」みたいな。

ヨーヘイそうそうそう、ただの仲のいい二人が何かやってるっていうよりも、全くスキルの違う二人が噛み合った時の化学反応って半端じゃないものが起きるんですよ。

それを目の当たりにした時に「あ、これすごいな」って。なんか仲いい同士でただなれ合いで集まってるだけだと、まあそれはそれで楽しいんだけど。でもそこでリスペクトっていうか、こいつ俺と全然考え方とか生き様違うけど、なんか、こいつにもいいとこあるなじゃないけど、そういう感じで何かが生まれた時って、二人じゃないとできなかったものみたいなのができるんですよ。

それを目の当たりにした時に「あ、こういう風に化学反応が起きる環境って楽しいな」って思って。それのマネージメントを偶然にもオーバーウォッチのトーナメントでやれたことで「あ、これ会社やん」って思って。

だから超必殺技をウルトって言うんだけど、そのドカーン!ってすごいのが弾けた時の迫力というか、「いや、すげえものできちゃった」みたいな瞬間っていうのが、こうやっぱ脳裏に焼き付いたというか。だからこれアニメーションでもやりたいなーみたいな感じで、ULTOって名前にしました。

- Yui Kurita / Interview

- Hiroyuki Tsuiki / Editing